Die Geschichte des Johanniterhaus Wittenberg

Ein Haus mit Geschichte –

Vom Familienanwesen zur Stätte der Begegnung

Das heutige Johanniterhaus in Wittenberg blickt auf eine lange und bewegte Geschichte zurück. Ursprünglich als stattliche Stadtvilla im Stil der Neorenaissance errichtet, war es über viele Jahrzehnte hinweg Wohn- und Geschäftssitz einer traditionsreichen Familie. Seine Nutzung änderte sich im Lauf der Zeit mehrfach – von der Residenz eines Landgerichtspräsidenten über ein florierendes Bauunternehmen bis hin zur Station einer Poliklinik.

Diese Chronik erzählt von den Menschen, die hier lebten und wirkten, von familiären Wendepunkten, wirtschaftlichem Engagement und den Herausforderungen des 20. Jahrhunderts. Sie bietet Ihnen einen persönlichen Einblick in die Vergangenheit dieses besonderen Ortes.

Heute erfüllt das Haus unter der Schirmherrschaft der Johanniter eine neue, sinnstiftende Aufgabe: als gastfreundlicher Ort der Begegnung, des Austauschs und der Bildung.

Wir laden Sie ein, in die Geschichte dieses Hauses einzutauchen – und damit auch ein Stück Stadt- und Familiengeschichte neu zu entdecken.

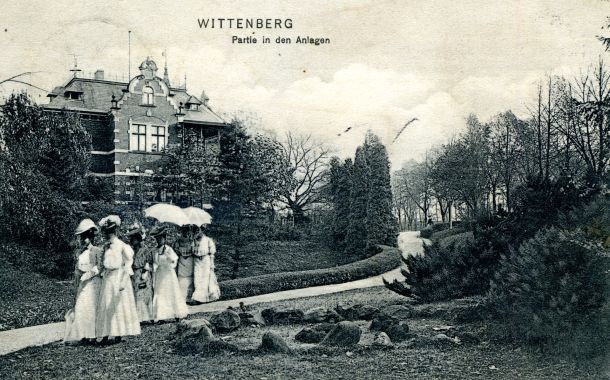

Frühe Nutzung und Bekanntheit

Um 1899 war das Haus Wohnsitz des Landgerichtspräsidenten Karl Schneider. Seine prominente Lage machte es auch überregional bekannt – kolorierte Postkarten zeugen noch heute davon.

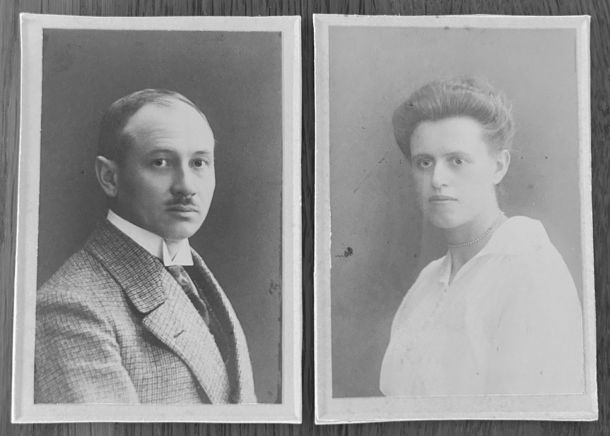

Im Besitz der Familie Rudolph

1909 erwarb Wilhelm Rudolph, der Großvater mütterlicherseits, das Gebäude, später auch das gesamte Grundstück. Die Remisen wurden zu Garagen umgebaut, das Gelände zur Lutherstraße mit einer repräsentativen Mauer eingefasst. In den 1920er-Jahren wurde eine eigene Zapfsäule für die Firmenfahrzeuge installiert.

Die Firma Rudolph & Co., zeitweise „Riemer und Rudolph“, produzierte Ziegelsteine in eigenen Ziegeleien und vertrieb später auch Fliesen und andere Baustoffe. Die Kellerräume des Hauses dienten als Musterausstellung.

Familienleben und Geschäft

unter einem Dach

Das Anwesen bot Raum für beides: Geschäft und Großfamilie. Nach dem Tod seiner ersten Frau heiratete Wilhelm Rudolph erneut. Ein Anbau wurde errichtet, Fahrzeuge standen immer in Reserve bereit – ein Zeugnis unternehmerischer Weitsicht.

In dieser Zeit wuchs die Familie weiter, das Haus war geprägt von Leben, Bewegung – und einem Hang zur körperlichen Ertüchtigung, wie etwa durch einen eigenen Barren und ein Reck im Garten.

Die Anfänge – Entstehung der Villa

Ende des 19. Jahrhunderts entstand an der Ecke Collegienstraße / Lutherstraße eine repräsentative Villa im Stil der Neorenaissance. Auftraggeber war Gustav Schultz, Inhaber einer Eisenwarenhandlung. Die Baugenehmigung wurde bereits 1886 erteilt, die Ausführung übernahm der Baumeister Emil Bethke.

Gegenüber der Luthereiche gelegen, war das Gebäude mit seinem charakteristischen Ecktürmchen nicht nur architektonisch beeindruckend, sondern wurde schnell auch ein beliebtes Fotomotiv. Zum Anwesen gehörten ein Wirtschaftsgebäude mit Pferdestall, Remisen und Bedienstetenwohnungen.

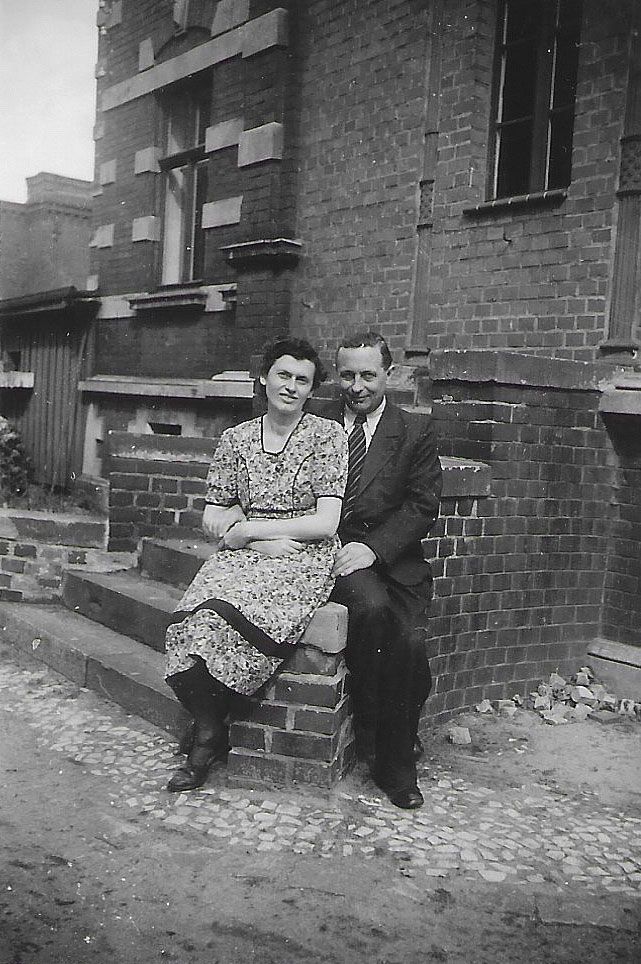

Kriegs- und Nachkriegszeit

Ursula Rudolph heiratete den Ingenieur Adolf Meybohm, der das Montagewerk in Greifswald Ladebow für den Flugzeughersteller ARADO leitete. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte die Familie nach Wittenberg zurück und wohnte mit den Kindern im Musterkeller des Hauses.

Die politischen Umbrüche der Nachkriegszeit führten schließlich zur Flucht nach dem Volksaufstand 1953.

Historie

Sie tauschte das Haus später gegen eine Eigentumswohnung.

Zwischennutzungen

und Neubeginn

Neue Nutzung

durch die Johanniter

Wir freuen uns sehr, dass dieses Haus in seinem neuen Kapitel eine so wertvolle Aufgabe erfüllt – und hoffen, dass es noch viele Jahre mit Leben erfüllt sein wird.

Mit herzlichen Grüßen,

die Kinder von Ursula Rudolph:

– Christian Meybohm (*1939)

– Rudolph Meybohm (*1941)

– Jutta Ahrend, geb. Meybohm (*1936)

– Irene Scholz, geb. Meybohm (*1945)